生ドーナツとは?普通のドーナツとの違いをやさしく解説

最近話題のスイーツ「生ドーナツ」は、その名前からしてなんだか特別感がありますよね。

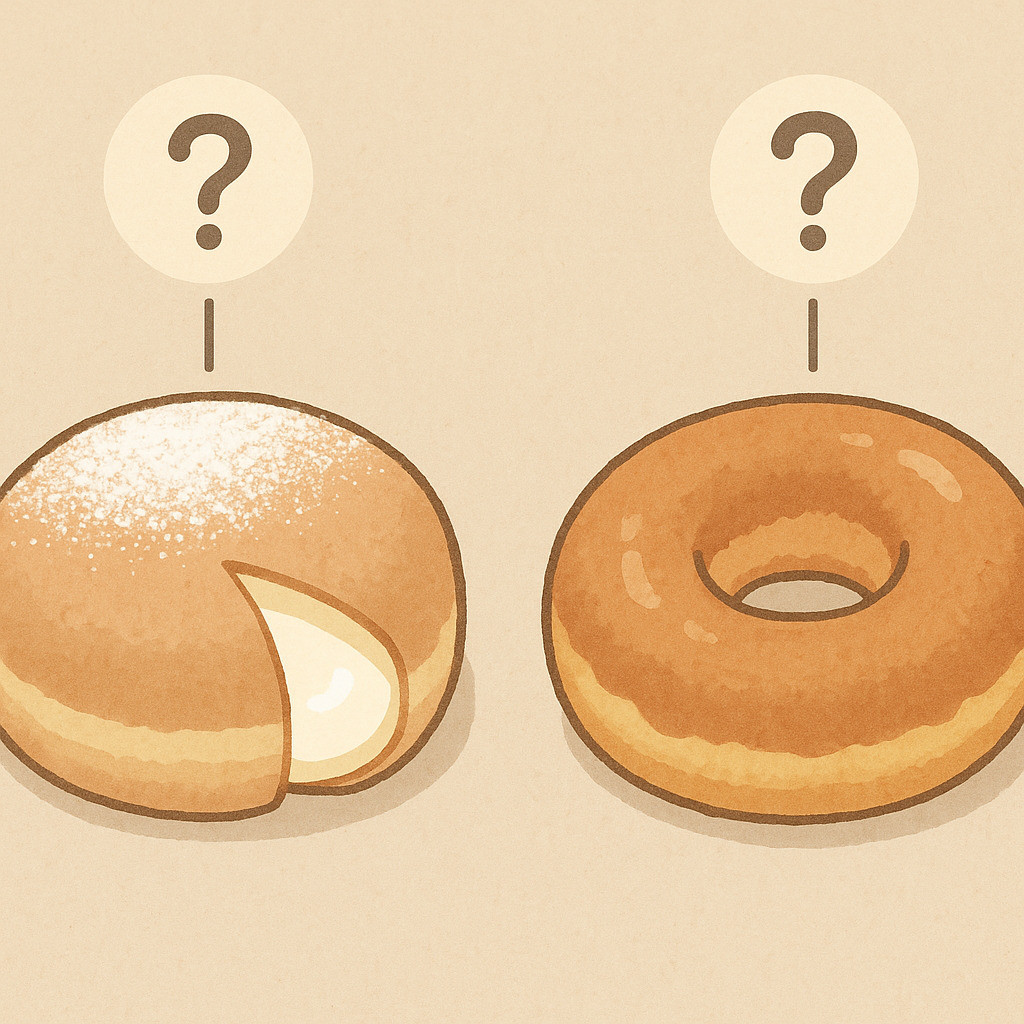

ぱっと見は普通のドーナツに似ていますが、実はその中身や食感には大きな違いがあります。

生ドーナツとは、ふわふわでもちもちとした独特の食感を持つ、まるでケーキとパンの中間のようなやさしい口あたりのドーナツです。

「生」とは言っても生焼けという意味ではなく、しっとり感やとろけるような口溶け、あるいは生クリームが中に詰められていたり生地に練り込まれていたりと、”生っぽい”食感や製法が特徴です。

普通のドーナツはしっかり揚げてサクッとした歯ごたえや噛み応えがあるのに対し、生ドーナツはよりソフトで繊細な印象があります。

見た目にもコロンとした丸い形が多く、手土産やSNS映えスイーツとしても注目を集めています。

ここでは、そんな生ドーナツと普通のドーナツの違いを、わかりやすく丁寧に解説していきます。

生ドーナツはどんな見た目?

生ドーナツは、見た目からして普通のドーナツとひと味違います。

一般的なドーナツがリング型やオールドファッションのようにやや平たい形をしているのに対して、生ドーナツは丸く厚みのある形状が多く見られます。

まるで小さなパンのようにも見えるそのフォルムは、コロンとしていてかわいらしく、手のひらサイズで持ちやすいのが特徴です。

また、粉砂糖がまぶされていたり、ほんのり艶のあるグレーズがかかっていたりと、上品でおしゃれな印象を与えるデザインも人気の理由のひとつです。

中には生クリームやカスタード、チョコレートなどがたっぷり詰まっているものもあり、断面をカットしたときの美しさも魅力の一つになっています。

最近では専門店やカフェなどで、その可愛らしい見た目がSNSで拡散されることも多く、見た目からも注目度が高まっています。

生ドーナツの人気が高まっている理由

生ドーナツがこれほどまでに注目されているのは、見た目の可愛さだけでなく、その食感や味の新しさにあります。

ふんわり、もっちりとした口当たりは一度食べるとクセになるほどで、従来のドーナツとは全く違う「スイーツ感覚」が楽しめるのが最大の魅力です。

特に注目されているのは、中に詰め込まれたたっぷりの生クリームやカスタード。

甘さ控えめで口溶けの良いクリームが生地と絶妙にマッチし、まるで洋菓子を食べているような満足感を得られます。

また、冷やして食べるタイプや冷凍でもおいしいタイプなど、保存のしやすさも現代のニーズに合っているポイントです。

さらに、韓国スイーツの影響やSNSでのバズをきっかけに若い世代の間で一気に広まり、話題のグルメとして取り上げられる機会も増えました。

こうした要因が重なり、生ドーナツは今や「試してみたい最新スイーツ」として定着しつつあります。

生ドーナツの「生」とは何を意味しているの?

「生ドーナツ」と聞くと、焼かれていないのでは?と思う方もいるかもしれませんが、実際にはしっかり加熱されています。

それでは、なぜ“生”という表現が使われているのでしょうか。

この「生」という言葉には、見た目や食感、使われている素材や製法に由来するさまざまな理由が込められています。

たとえば、まるで半生のようにしっとり柔らかい食感であったり、生クリームをたっぷり使っていたりと、「生チョコ」や「生キャラメル」と同様に、口当たりの滑らかさやフレッシュさを表現する言葉として使われています。

つまり、「生」はドーナツが生焼けであるという意味ではなく、感覚的に“生っぽい”やわらかさと新しさを伝える言葉として定着しているのです。

ここでは、その「生」と呼ばれる理由を具体的に見ていきましょう。

口溶けが「生」のようにやわらかいから

生ドーナツが「生」と呼ばれる大きな理由のひとつが、その口溶けの良さです。

通常のドーナツは表面がサクッと揚がっており、噛みごたえのある食感が特徴ですが、生ドーナツは一口目からふわっとやわらかく、まるでムースやパンケーキのように舌の上でとろけるような食感を楽しめます。

このなめらかな口当たりは、あえて揚げ時間や焼き加減を調整することで生まれており、“生”のような柔らかさが表現されているのです。

特に冷やして食べたときのしっとり感は、「これ、本当にドーナツ?」と驚く人もいるほど。

まるで半熟スイーツのような独特の食感が、「生ドーナツ」と呼ばれる由来のひとつとなっています。

生クリーム入り・練り込みなど素材に「生」が使われている

もうひとつの「生」らしさの理由は、使われている素材そのものにあります。

生ドーナツには、生クリームがたっぷり詰まっていたり、生地に練り込まれていたりするタイプが多く見られます。

この“生”素材の使用が、やさしい甘さやしっとりとした口当たりを生み出しており、従来のドーナツとは一線を画す魅力となっています。

生クリームは空気を含んでふわっと軽く、しかもコクがあるため、生地との相性も抜群です。

なかにはホイップとカスタードを合わせたようなクリームが入っているものもあり、洋菓子に近い味わいを楽しめます。

こうした“生素材”をふんだんに使った構成が、「生ドーナツ」という名前の由来につながっているのです。

半生食感に感じるしっとり感と温度管理のこだわり

生ドーナツが持つ“生のような食感”は、単に材料や製法だけでなく、温度管理にも大きな工夫が施されています。

揚げたてを提供するドーナツとは異なり、生ドーナツは冷やしてもふわもち食感を保てるよう、製造段階から生地の水分量や焼き時間、冷却方法まで緻密に調整されています。

特に注目されているのが“半生”のように感じられるしっとり感で、これは水分を逃がさずに封じ込める技術によって実現されています。

さらに、販売時も冷蔵・冷凍状態で提供されることが多く、温度によって異なる食感を楽しむことも可能です。

このような温度管理のこだわりが、まさに“生”という言葉にふさわしい、柔らかくなめらかな仕上がりを支えているのです。

生ドーナツの発祥はどこ?話題のスイーツが生まれた背景

今でこそ話題のスイーツとして広く知られている「生ドーナツ」ですが、その誕生や人気の背景にはいくつかのトレンドや文化的要因が関係しています。

ふんわりとした生地にクリームがたっぷり詰まった生ドーナツは、見た目の可愛らしさと新しい食感で多くの人を魅了していますが、実はその発祥については明確な“発明者”がいるわけではありません。

日本国内で人気が高まったのはここ数年のことですが、韓国発のスイーツ文化やインスタ映えを意識した商品開発などが影響しているといわれています。

また、人気ベーカリーやドーナツ専門店がこぞって新商品として展開したことも、その広まりに拍車をかけました。

ここでは、日本でのブームの始まりや、韓国からの影響、そして火付け役となったショップなどを詳しく見ていきましょう。

日本国内でのブームはいつから?

生ドーナツが日本国内で注目を集めるようになったのは、2022年頃からと言われています。

特にコロナ禍でおうち時間が増えたことで、テイクアウトやお取り寄せスイーツへの関心が高まったことも追い風となりました。

ベーカリーやカフェなどが次々と生ドーナツをメニューに取り入れるようになり、SNSを通じてその情報が拡散される中で、一気に注目度が上昇しました。

見た目のかわいさや断面映え、そして手軽に食べられるスイーツとしての位置づけも人気の理由のひとつです。

さらに、期間限定や数量限定といったプレミア感のある販売方法も、消費者の購買意欲を刺激しています。

こうした背景から、生ドーナツは単なる一過性の流行ではなく、今や定番スイーツとして定着しつつある存在になっています。

韓国スイーツの影響とインスタ映え文化の関係

生ドーナツの人気には、韓国スイーツ文化の影響が色濃く表れています。

韓国ではすでに数年前から「クリーム入り揚げパン」や「マラサダ風ドーナツ」など、ふわもち食感のスイーツが人気を博しており、そのスタイルが日本にも波及してきた形です。

特に注目すべきは、見た目の美しさを重視する“インスタ映え”文化です。

中からクリームがあふれ出る断面や、コロンとしたフォルムにパウダーシュガーがふわっと乗ったビジュアルは、写真映えするスイーツとして話題を呼びました。

SNSを通じた口コミや投稿は特に若い女性層に支持され、さらにメディアやテレビ番組で紹介される機会も増え、人気は加速しました。

こうした背景から、生ドーナツはグルメとしてだけでなく、ビジュアルの魅力でも注目を集める存在となったのです。

人気ベーカリーや専門店が火付け役に

生ドーナツのブームに火をつけたのは、話題性のあるスイーツを積極的に展開してきた人気ベーカリーや専門店の存在です。

特に東京や大阪の有名ベーカリーを中心に、「冷やして食べるドーナツ」や「生クリームたっぷりの贅沢ドーナツ」といったネーミングで登場した商品がSNSで注目され、一気に広まりました。

店舗によっては午前中で売り切れてしまうほどの人気を見せるところもあり、長蛇の列ができる光景も話題となりました。

また、キッチンカーや催事出店などでも生ドーナツを扱うケースが増え、地域限定・数量限定のレア感が購買意欲を高めました。

こうしたショップの工夫やこだわりがブームを支え、全国的に広まるきっかけとなったのです。

生ドーナツの特徴とは?ふわふわ・もちもちの理由

生ドーナツが多くの人に愛される理由のひとつは、その独特な食感にあります。

一般的なドーナツが「カリッ」「サクッ」とした歯ごたえを楽しむものだとすれば、生ドーナツは「ふわっ」「もちっ」としたやわらかい感触が最大の特徴です。

その食感は、まるでパンとケーキの中間のようで、一口食べるとしっとりとした口当たりとほどよい弾力を感じられます。

さらに、冷やしてもそのおいしさが損なわれず、口に入れた瞬間にとろけるようななめらかさがあるのも特徴的です。

このようなふわもち食感を実現するためには、材料の選び方や仕込み、発酵、焼き加減まで細部にわたる工夫が必要になります。

ここでは、生ドーナツの食感にまつわる特徴や秘密を、より具体的にご紹介していきます。

食感の最大の特徴はふわもち感

生ドーナツの代名詞ともいえる「ふわもち感」は、普通のドーナツとは明らかに違う食べ心地を提供してくれます。

このふんわりとしたやわらかさと、噛んだときに感じるやさしい弾力は、一度食べたら忘れられないと感じる人も多いはずです。

表面がカリッとしているドーナツに比べて、生ドーナツは口当たりが軽く、まるで雲のような柔らかさがあります。

その一方で、生地にはしっかりとしたもちっと感があり、噛み応えも同時に感じられます。

このふわもち食感は、ミルクやバター、生クリームといった水分や油分の多い素材を練り込むことで実現されており、さらに低温でじっくりと加熱する製法によって、その食感が維持されるのです。

まさに“食べるスイーツパン”といった印象を与えてくれる存在です。

発酵や仕込みに時間をかけたこだわりの生地

生ドーナツのふわもち食感を支えているのは、生地づくりにかける丁寧な工程です。

特に重要なのが、発酵と仕込みの時間です。

多くの生ドーナツは、一般的なドーナツよりも水分量が多く、しっとりとした食感を保つために時間をかけて発酵させるのが特徴です。

発酵によって生地に気泡が含まれ、軽やかな食感とやさしい弾力が生まれます。

また、生クリームや牛乳などを生地に加えることで、よりリッチで風味のある味わいになります。

材料の温度管理や混ぜる順序、発酵のタイミングまで、すべてが仕上がりに影響を与える繊細な工程です。

このこだわりによって、冷めてもかたくならず、ふわもち感が長時間続く理想的な生地が完成します。

職人の手間ひまが詰まったこの生地こそが、生ドーナツの最大の魅力のひとつです。

冷やしてもおいしい不思議なドーナツ

普通のドーナツは温かいうちに食べることでおいしさが際立つイメージがありますが、生ドーナツは冷やしてもなお、その魅力がしっかりと感じられるスイーツです。

むしろ、生クリームやカスタードなどが中に入っているタイプでは、冷やすことで甘さが引き締まり、より上品な味わいになります。

冷蔵庫で冷やしてもふわっとした食感が失われないのは、生地そのものの構造と、使われている素材の工夫によるものです。

また、冷やして食べることでスイーツらしさが際立ち、ケーキやムースに近い満足感を得られる点も特徴です。

おやつとしてだけでなく、冷凍しておいて来客時や自分へのご褒美スイーツとしても活躍する生ドーナツは、その便利さも手伝って多くの人に選ばれています。

まさに“冷やして楽しむ新感覚ドーナツ”と言えるでしょう。

生ドーナツと普通のドーナツの違いとは?見た目・味・作り方の差

生ドーナツが普通のドーナツと大きく異なる点は、見た目や味、そして作り方の工程まで多岐にわたります。

一見似ているようで、その本質はまったく異なるスイーツと言えるかもしれません。

特に注目すべきは、しっとりふわふわとした生地や、中に詰められた生クリーム、そして冷やしても美味しくいただける仕様など、従来のドーナツでは味わえなかった新しい体験ができる点です。

生ドーナツは、ドーナツの見た目をしながらもケーキや洋菓子に近い存在であり、「軽やかなのにしっかり甘さを感じる」といった独特のバランスが魅力になっています。

このセクションでは、見た目や仕上がり、味、食感、そして作り方の工程に至るまで、普通のドーナツとどのように違うのかを詳しくご紹介します。

見た目と仕上がりの違い

見た目からして、生ドーナツと普通のドーナツには明確な違いがあります。

普通のドーナツといえば、リング型で油で揚げたあとにグレーズやシュガーがかかったものが一般的で、表面はややカリッとした焼き色がついています。

一方、生ドーナツは丸くて厚みがあり、リング型ではないものが多いのが特徴です。

さらに、生地表面はしっとりとしており、粉砂糖がふんわりとかけられているなど、見た目に柔らかい印象を与える仕上がりになっています。

見た目の“やさしさ”や“高級感”があるため、手土産や写真映えを意識するシーンでも人気が高いです。

また、断面をカットすると中からクリームがとろりと出てくることもあり、視覚的にも楽しめるのが生ドーナツの大きな魅力です。

味わい・食感・中身のバリエーション

味の面でも生ドーナツは普通のドーナツと大きく異なります。

普通のドーナツは、シンプルでややしっかりとした甘さや、揚げたことによる香ばしさが特徴です。

それに対して生ドーナツは、甘さが控えめで上品、生地がふわっと軽く、もちもちとした食感が印象的です。

さらに中身には、生クリーム、カスタード、チョコレート、フルーツピューレなどがたっぷり詰められていることも多く、バリエーション豊かな味わいが楽しめます。

とろけるような口当たりと、生地の柔らかさが組み合わさって、一つ食べるだけでも満足感が高いスイーツとなっています。

このように、味わいや食感、中の具材に至るまで、生ドーナツは普通のドーナツとは一線を画した存在として注目されています。

作り方のポイントや油の使い方の違い

作り方にも大きな違いがあり、それが食感や見た目に直結しています。

普通のドーナツは、高温の油でしっかりと揚げることで外側をカリッと仕上げ、中心まで火を通す伝統的な方法が一般的です。

一方、生ドーナツは低温でじっくりと揚げたり、あるいはオーブンで焼いたりすることで、やわらかくてしっとりとした仕上がりを目指します。

油の量や温度管理にも細心の注意が必要で、揚げすぎると硬くなってしまい、“生”らしいふわもち感が損なわれるため、短時間でふんわりと加熱するテクニックが求められます。

また、生地に含まれる水分や油分が多いため、べたつかないように粉をまぶしたり、揚げたあとの温度をしっかり冷ます工夫も大切です。

これらの工程が、生ドーナツならではのやさしい口当たりを実現しているのです。

マラサダと生ドーナツの違いは?意外な共通点と相違点

|

|

生ドーナツが話題になる中で、よく比較対象として挙がるのが「マラサダ」です。

どちらもふわふわでもちもちとした食感を特徴とし、丸くて揚げた生地に砂糖をまぶした見た目は似ている印象があります。

しかし実際には、それぞれ発祥地も文化的な背景も異なり、味わいや作り方にも明確な違いがあります。

生ドーナツは比較的新しい日本発のスイーツとして認識されており、見た目の可愛らしさや中身のバリエーション、冷やして食べるスタイルが人気を集めています。

一方のマラサダは、ハワイやポルトガルの伝統的な揚げ菓子で、シンプルな素材と甘さが魅力の素朴なスイーツです。

ここでは、そんなふたつの似て非なるドーナツを、共通点と相違点の両面から詳しく比べていきます。

どちらもふわもち食感だけど違いがある

マラサダと生ドーナツはいずれも「ふわもち」の食感が人気のスイーツですが、その柔らかさの質は微妙に異なります。

マラサダは、小麦粉や牛乳、卵などを使ったシンプルな生地を発酵させて揚げるため、外はほんのりサクッと、中はもっちりとした弾力のある仕上がりになります。

一方、生ドーナツはしっとりとした口当たりと柔らかさを追求しており、生地に生クリームやバターを加えるなどして、より洋菓子に近い食感が楽しめるよう工夫されています。

また、生ドーナツの方が水分量が多く、冷やしてもふんわり感が失われにくいのが特徴です。

このように、どちらも“ふわもち”を謳いながら、その食感の質には違いがあるため、好みに応じて選ぶ楽しさがあります。

マラサダのルーツと生ドーナツとの文化的背景

マラサダは、もともとポルトガルの家庭で食べられていた伝統的なお菓子がルーツとされており、それがハワイに伝わり、ローカルスイーツとして定着したものです。

特にハワイでは「マラサダ・デー」があるほど愛されており、観光客にも人気があります。

一方、生ドーナツは日本国内でトレンドスイーツとして誕生した比較的新しい存在です。

その背景には、韓国スイーツの影響やSNS映えを重視する若者文化の広がりがあり、いわば現代的な価値観とマーケティングによって育まれたスイーツといえます。

つまり、マラサダが「文化に根ざした家庭的なお菓子」であるのに対し、生ドーナツは「現代の感性にマッチした進化系スイーツ」という位置づけになります。

ルーツの違いを知ることで、それぞれの魅力をより深く味わうことができます。

甘さ・仕上げ方・具材に違いがある

マラサダは、基本的には砂糖をまぶしただけのシンプルな仕上がりで、素朴な甘さと外側のシャリっとした食感が魅力です。

中に具材が入っていないタイプが多く、素材そのものの味を楽しむのが特徴といえるでしょう。

最近では中にカスタードやチョコレートを詰めたアレンジも見られますが、基本は「何も入っていない揚げパン」のイメージが強いです。

対して、生ドーナツはあらかじめ中に生クリームやフルーツソース、カスタードなどがたっぷり詰まっているものが一般的で、仕上げには粉砂糖やグレーズがあしらわれることも多いです。

冷やして食べる前提の生ドーナツは、温度によって甘さや舌ざわりが変化するのも楽しみのひとつ。

このように、マラサダと生ドーナツは甘さや具材の面でも方向性が異なるため、食べ比べをしてみるのもおすすめです。

自宅でも楽しめる!簡単な生ドーナツのレシピをご紹介

生ドーナツは専門店で買うもの、と思っている方も多いかもしれませんが、実はご家庭でも意外と簡単に作ることができます。

ふわっとした生地や中からとろけるクリームも、少しの工夫とポイントを押さえれば自宅で再現することが可能です。

特に人気なのが、揚げないタイプや発酵なしで作れる簡易レシピなどで、調理初心者の方でも気軽にチャレンジしやすくなっています。

また、生クリームやチョコレート、カスタードなどを自分の好みに合わせて中に詰めたりトッピングを工夫したりすることで、オリジナルの生ドーナツを楽しむことができるのも魅力の一つです。

ここでは、基本の材料から、揚げるタイプ・揚げないタイプの違い、そしてふわもち食感を再現するためのコツまで、わかりやすくご紹介します。

家庭で用意できる材料とポイント

生ドーナツの基本的な材料は、意外とシンプルです。

強力粉または薄力粉、牛乳、卵、バター、砂糖、ドライイーストまたはベーキングパウダー、生クリームがあれば、家庭でも十分に再現できます。

特に大切なのは、湿度と温度を調整して、やわらかく発酵しやすい生地を作ることです。

手ごねで作る場合は、生地がベタつかないように粉を調整しながら練り上げ、一次発酵・ベンチタイムをしっかり取ることで、仕上がりがふわっと軽くなります。

また、中に入れるクリームは市販のホイップでも良いですが、手作りのカスタードクリームやガナッシュを使うとより本格的な味わいになります。

材料選びや配合はもちろん、手順を丁寧に行うことが、生ドーナツ作り成功のカギです。

揚げないタイプと揚げるタイプの違い

生ドーナツは、揚げるタイプとオーブンで焼く揚げないタイプの2種類に分けられます。

それぞれに特徴があり、好みや調理環境に応じて選ぶことができます。

揚げるタイプは、伝統的なドーナツの食感に近く、外側がやや香ばしく中がふんわりと仕上がるのが魅力です。

しっかりとした油の温度管理が必要ですが、理想的なふわもち感が得られる方法です。

一方で、揚げないタイプはオーブンで焼くためヘルシー志向の方におすすめで、油を使わない分後片付けも楽になります。

ただし、オーブン焼きの場合は生地の水分量や温度の調整が難しく、しっとり感が損なわれることもあるため、材料の配合には工夫が必要です。

どちらの方法にもそれぞれの良さがあるため、用途や気分によって使い分けてみるのもよいでしょう。

ふわもち食感を出すためのコツ

生ドーナツ最大の魅力である「ふわもち食感」を自宅で再現するには、いくつかのコツがあります。

まず、生地の水分量をやや多めに設定することが大切です。

これにより、焼き上がりや揚げ上がりがしっとりとして柔らかくなります。

また、発酵タイプの場合は一次発酵・二次発酵の時間を丁寧に取り、気泡をしっかりと生地に閉じ込めることで、空気を含んだ軽やかな食感になります。

加えて、生地をこねすぎず、やさしく扱うこともポイントです。

揚げる場合には、油の温度を170〜180℃に保ち、低温すぎず高温すぎないタイミングで揚げることで、外がかたくならずふんわりとした食感をキープできます。

焼きタイプの場合は、オーブン内の温度ムラを防ぐために中段で焼き、途中で向きを変えるなどの工夫も効果的です。

丁寧な下準備と焼成で、家庭でも本格的な生ドーナツのふわもち感が楽しめます。

ふわもち食感が人気の生ドーナツ、今注目されている理由

ここ数年で一気に話題となった生ドーナツは、単なる“新しいドーナツ”ではなく、ふわふわ・もちもちとした口当たりと見た目の可愛らしさが融合した、新しいスイーツ文化の象徴となっています。

SNSを中心に広がったトレンドから始まり、今では専門店やベーカリーだけでなく、コンビニや冷凍スイーツの分野にまで広がるなど、その人気はとどまることを知りません。

味や食感はもちろん、パッケージや見た目、保存方法の多様性も評価されており、今や定番スイーツとしての地位を確立しつつあります。

ここでは、生ドーナツがここまで注目されている背景について、スイーツトレンド、ギフト需要、利便性の3つの観点から解説します。

スイーツトレンドとしてのポジション

生ドーナツは、スイーツトレンドの中でも“映えるスイーツ”として注目を集めています。

韓国スイーツの影響を受けたふわもち食感や、断面からとろけるクリームのビジュアルは、インスタグラムやTikTokなどで頻繁にシェアされ、話題性を高めています。

こうした“写真映え”が重視される現代では、見た目のかわいさや断面の美しさはとても重要な要素であり、生ドーナツはそのニーズを満たす代表格となっています。

さらに、限定販売や行列ができる話題性が口コミを通じて拡散され、自然と多くの人の関心を集めています。

見た目と味、どちらの期待にも応えてくれるスイーツとして、今のスイーツ市場において確かなポジションを築いているのです。

ギフトやお取り寄せにも人気が広がる理由

生ドーナツは、その上品な見た目やバリエーションの豊かさから、ギフトやお取り寄せスイーツとしての需要も急増しています。

生クリームやカスタードが中にたっぷり入っていても、しっかり冷やされた状態であれば崩れにくく、パッケージングも美しくされているものが多いため、贈り物としても喜ばれやすいのが特徴です。

また、日持ちがしにくい洋菓子の中でも、生ドーナツは冷凍や冷蔵での配送に対応している商品が多く、通販で気軽に取り寄せられるのも人気の理由です。

母の日や誕生日、ちょっとした手土産など、さまざまなシーンで活用できるスイーツとして、多くの人に支持されています。

見た目、味、保存のしやすさなど、ギフトに求められる要素が揃っていることが、生ドーナツ人気の後押しとなっています。

冷凍・冷蔵保存にも対応する利便性

生ドーナツが日常的に楽しめるスイーツとして定着しつつある背景には、その保存のしやすさも関係しています。

通常のドーナツは時間が経つとパサついたり、油っぽさが目立ってしまうことがありますが、生ドーナツは冷凍や冷蔵でもふわもちの食感を損なわずに美味しく食べられるように設計されています。

これは、生地の水分量や油分の配合、温度帯に配慮された製法が成せる技であり、自宅でゆっくり解凍してもできたてのようなクオリティを楽しめるのが大きな魅力です。

加えて、個包装で保存できる商品が多く、忙しい日常の中でも好きなときに手軽に楽しめるのもポイントです。

こうした利便性の高さが、日常のおやつからギフトまで幅広いニーズに応える理由となっています。

まとめ:生ドーナツの魅力と違いを知ってもっと楽しもう

生ドーナツは、ただのドーナツではなく、ふわもち食感・とろける口当たり・見た目の可愛らしさを兼ね備えた、新感覚のスイーツとして多くの人に愛されています。

普通のドーナツとの違いは、食感や味わい、素材の使い方だけでなく、見た目や保存方法、楽しみ方にまで広がっています。

発祥こそ明確ではないものの、日本のスイーツ文化と韓国スイーツの影響が融合した現代らしい進化系ドーナツと言えるでしょう。

家庭で簡単に作ることもでき、冷やしてもおいしいという利便性も大きな魅力です。

今後もさまざまなアレンジやフレーバーが登場することが期待される中、生ドーナツはこれからのスイーツシーンをけん引する存在として、ますます注目されていくことでしょう。

違いを知ることで、より深く楽しめるスイーツです。

|

|

コメント