ソーセージは冷凍保存できる?袋のままでもOKな方法と日持ち(保存期間)の目安を解説

ソーセージは日持ちする食品という印象がありますが、実際には冷蔵保存だと賞味期限内でも劣化が進むことがあります。

そんなときに便利なのが「冷凍保存」です。

特に、買いだめしたウインナーや使い切れなかったソーセージを無駄にせず、最後まで美味しく食べるために、冷凍という選択肢は非常に実用的です。

ただし、正しい方法で保存しないと風味や食感が損なわれることもあります。

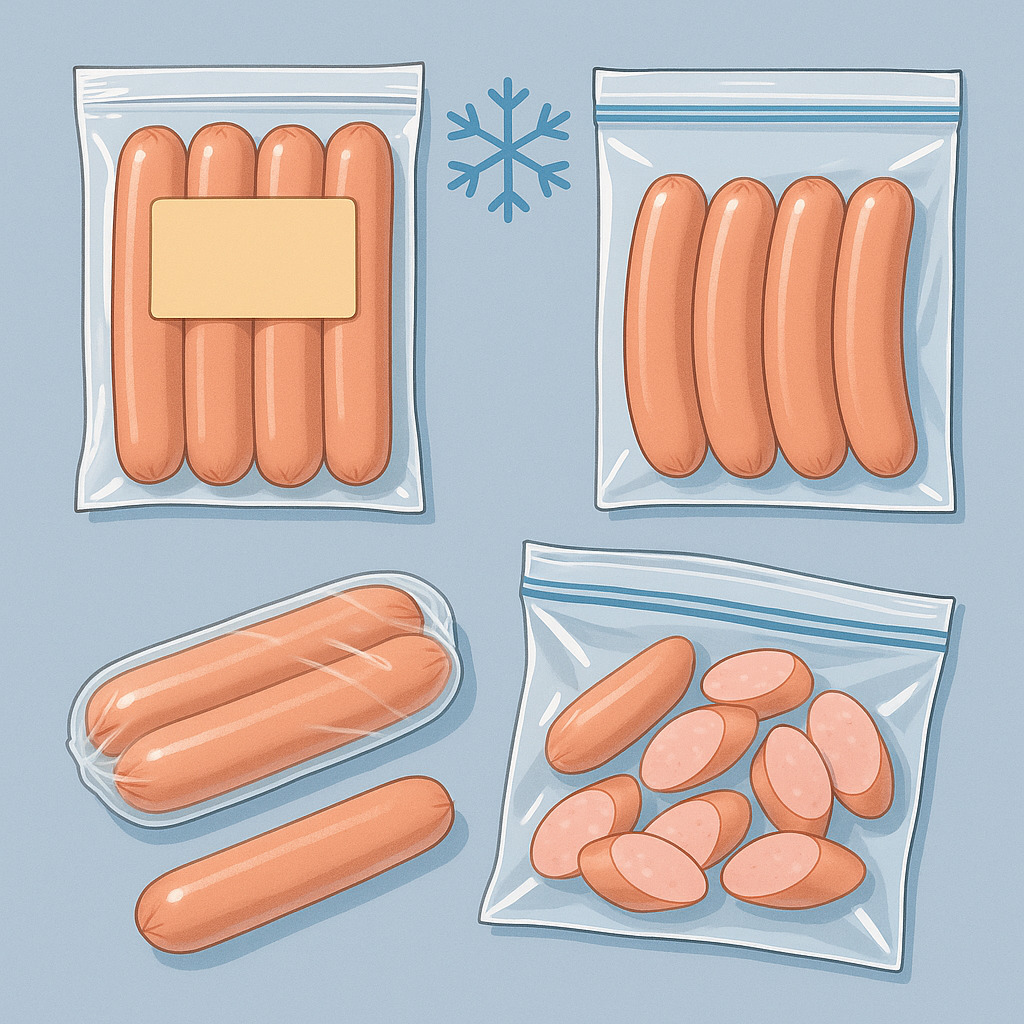

ここでは、未開封の袋ごと冷凍できるかどうかや、保存期間の目安、市販の冷凍保存袋の使い方について詳しくご紹介します。

未開封パックのまま冷凍するメリットと注意点

市販のウインナーやソーセージは、真空パックや密封包装されていることが多いため、未開封であればそのまま冷凍することが可能です。

袋のまま冷凍する最大のメリットは、追加の手間がかからず、衛生的に保存できることです。

ただし、元のパッケージが冷凍に対応していない場合、破れたり霜が付きやすかったりすることがあります。

また、表面が乾燥して冷凍焼けを起こすリスクもあるため、必要に応じてさらにフリーザーバッグで包むと安心です。

冷凍前に賞味期限を確認し、ラベルに日付を記入しておくと後から管理がしやすくなります。

冷凍保存の推奨期間と風味が落ちるタイミング

ソーセージは冷凍すれば長期保存が可能ですが、風味や食感を保つためには保存期間を守ることが大切です。

未開封であれば、冷凍庫で約1か月程度は美味しく食べられるとされています。

それ以上経過すると、脂分が酸化して独特の臭いや風味の劣化が目立ち始めます。

また、解凍後は必ず加熱してから食べるようにしましょう。

品質を保つためには、冷凍庫の温度が安定していることもポイントです。

特に開け閉めが多い冷凍庫では、霜が付きやすくなるため注意が必要です。

市販の冷凍保存袋やジップ付き袋の活用方法

冷凍保存の際に便利なのが、ジップ付きのフリーザーバッグや専用の冷凍保存袋です。

未開封パックをそのまま入れるのはもちろん、開封後に小分けしてラップに包んだソーセージをまとめて入れるのにも最適です。

袋の中の空気をしっかり抜くことで、冷凍焼けを防ぎ、保存性がアップします。

また、袋に「冷凍した日付」や「使用予定」などをメモしておくことで、使い忘れを防ぐことができます。

ソーセージを最後までおいしく活用するために、冷凍保存袋はぜひ活用したいアイテムです。

開封済みソーセージの正しい冷凍方法は?まずい?おいしさをキープする保存のコツ

ソーセージを冷凍保存したいとき、開封後の扱いには特に注意が必要です。

冷蔵のままでは風味が落ちやすく、気付かないうちに傷んでしまうこともあります。

しかし、適切な方法で冷凍すれば「まずい」と感じることなく、美味しさをしっかり保つことができます。

ここでは、開封後に実践したい保存テクニックや、風味をキープするためのポイントについて詳しくご紹介します。

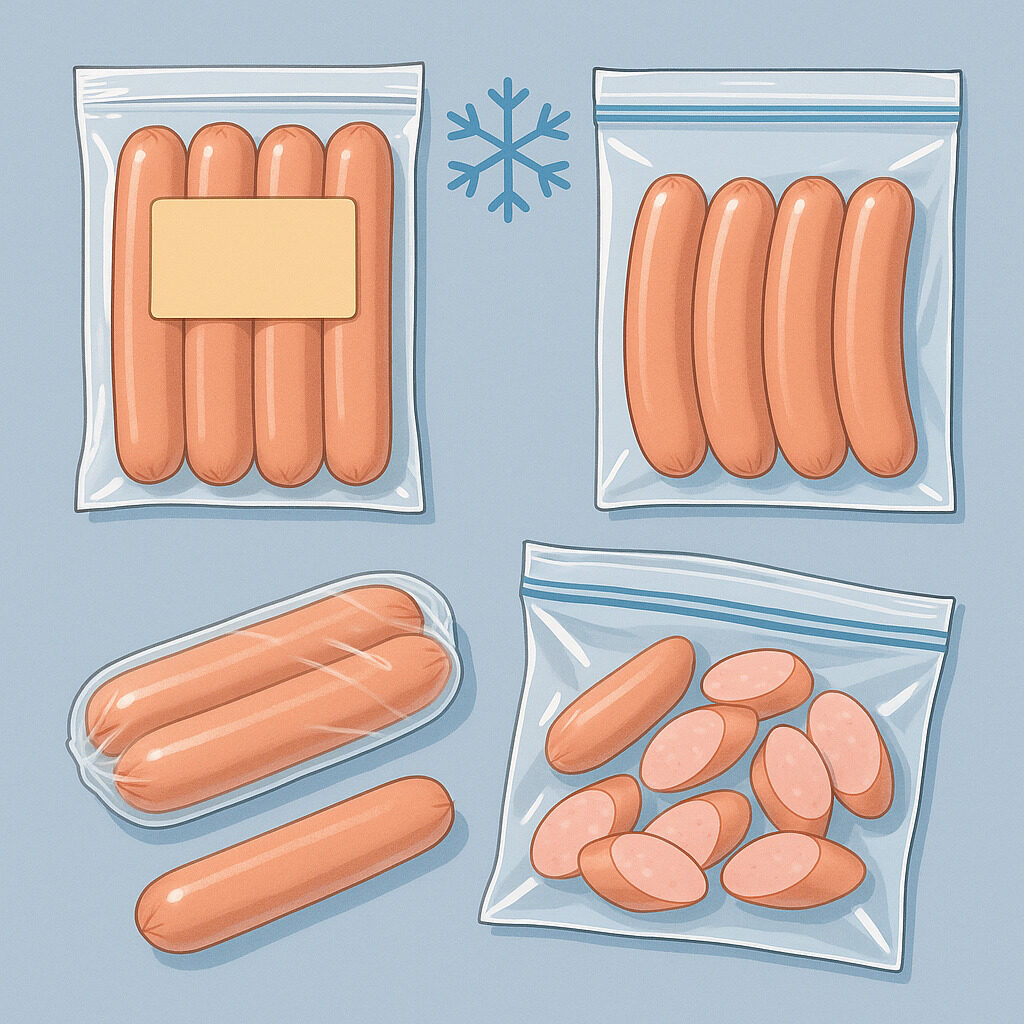

1回分ずつラップに包んで冷凍する方法

開封済みのソーセージは空気に触れて酸化しやすくなるため、早めの冷凍が理想的です。

まず、使いやすい本数に分けて1回分ずつラップでしっかり包みましょう。

その後、ジップ付きの冷凍用保存袋にまとめて入れることで、さらに冷凍焼けを防ぎます。

この方法なら必要な分だけ取り出せて便利です。

ラップはぴったりと空気を抜いて包むのがコツで、密閉性を高めることで味や香りの劣化を防げます。

食べやすいサイズにカットして小分け保存

調理の手間を減らしたいときは、あらかじめ食べやすいサイズにカットしてから冷凍するのがおすすめです。

輪切りや斜め切りにして小分けし、それぞれをラップで包んだり、トレーに並べて凍らせたあとに保存袋へ移すと、解凍後すぐに炒め物やスープなどに使えて便利です。

特に忙しい朝の調理や、お弁当作りに役立つので、少し手間をかけておくと後がラクになります。

保存前に確認したい「変色」「水分」の対策

冷凍前にソーセージの状態をしっかりチェックしておくことも大切です。

表面にぬめりがある、色が変わっている、酸っぱい匂いがするなどの異変があれば、冷凍せず処分した方が安心です。

また、水分が多いまま冷凍すると、解凍時にべちゃっとした食感になりやすいため、キッチンペーパーなどで軽く表面の水分を取ってから包むと良いです。

こうしたひと手間で、冷凍後の味や食感が大きく変わってきます。

冷凍ソーセージの解凍方法まとめ!袋のまま?ラップごと?最適なやり方とは

冷凍したソーセージをおいしく食べるには、解凍方法にも工夫が必要です。

間違った方法で解凍すると、旨みや食感が損なわれることもあります。

袋のままやラップごとに解凍する方法は手軽ですが、それぞれにメリットと注意点があります。

ここでは、冷蔵庫、流水、電子レンジなど状況に応じた解凍のベストなやり方を、詳しくご紹介します。

おいしく、安全に楽しむためのポイントを押さえておきましょう。

冷蔵庫でゆっくり解凍するのがおすすめな理由

ソーセージの風味と食感をできるだけ損なわずに解凍したい場合、冷蔵庫で時間をかけてゆっくり解凍する方法が一番おすすめです。

低温でじっくり戻すことでドリップ(うまみの流出)を最小限に抑えられ、調理時も焼きムラが出にくくなります。

解凍には数時間〜一晩程度かかるので、前日の夜に冷蔵庫へ移すとちょうど良いタイミングになります。

流水解凍・電子レンジ解凍のやり方と注意点

急いで使いたい場合は、流水解凍か電子レンジ解凍が便利です。

流水解凍は、ラップまたは保存袋に入れた状態で水道の流水にあてる方法で、10〜15分程度で解凍できます。

ただし、袋の口が開いていると水が入りやすいので注意しましょう。

電子レンジの場合は、解凍モードを使い30秒〜1分ほど様子を見ながら行います。

加熱しすぎると部分的に火が通ってしまうため、こまめに確認しながら使うと失敗しにくいです。

袋ごと解凍する場合の安全性と風味への影響

市販のパックや保存袋ごと解凍する場合、材質や密閉状態によっては中に水分がこもったり、においが移ってしまうこともあります。

特に電子レンジで加熱する際は、耐熱性のある袋かどうかを確認することが重要です。

また、冷蔵庫で解凍する場合も袋のままだと空気がこもって風味が落ちやすくなるため、できれば開封してラップに包み直してから解凍するのが理想的です。

衛生面と味の両面から考えて、適した方法を選ぶようにしましょう。

冷凍したソーセージをもっとおいしく!解凍後の焼き方・調理方法食べ方を比較

冷凍したソーセージは、解凍後の調理法によって仕上がりの味や食感が大きく変わります。

フライパン、オーブン、トースターなどさまざまな加熱方法がありますが、それぞれの特徴を活かすことで、よりおいしく楽しむことができます。

また、冷凍状態から直接加熱することも可能ですが、コツを押さえないと焼きムラや中が生焼けになりやすいため注意が必要です。

ここでは調理器具別の比較と、パリッと仕上げるためのコツを紹介します。

フライパン・オーブン・トースターの焼き加減比較

フライパンでの調理は手軽で焼き加減を調整しやすいのが特徴です。

中火〜弱火でじっくり火を通すことで、表面が香ばしく、中はふっくらとした仕上がりになります。

オーブンは全体に均一な熱が入るので、じっくり焼くことで中までしっかり火が通ります。

トースターは短時間で焼けますが、表面だけが先に焼けやすくなるため注意が必要です。

それぞれの特性を活かし、好みに合わせて選ぶと良いでしょう。

冷凍状態から直接調理はできる?成功のポイント

解凍せずに冷凍状態から調理することも可能ですが、加熱のムラを防ぐためには火加減が大切です。

フライパンならフタをして蒸し焼きにすることで、外側が焦げずに中まで火を通すことができます。

電子レンジで少し加熱してから焼くという方法も、時短調理に向いています。

ただし、冷凍状態で焼くと水分が多く出てしまうため、仕上がりが柔らかくなりすぎないよう火力調整がポイントになります。

パリッと焼き上げるためのコツと注意点

ソーセージをパリッと焼き上げるには、まず常温または冷蔵でしっかり解凍することが基本です。

余分な水分をキッチンペーパーで拭き取ってから、温めたフライパンに少量の油をひいて中火で加熱します。

途中で転がしながら焼くことで、全面に均一な焼き色がつきます。

焦がさないように火加減に注意し、最後にフタを外して水分を飛ばすと香ばしさがアップします。

解凍後の扱い方ひとつで、ぐっと味が引き立ちます。

ソーセージを冷凍保存するときは袋ごとOK?解凍方法とおいしい保存期間のコツを解説まとめ

ソーセージは未開封であれば袋ごと冷凍保存が可能ですが、風味や食感を長持ちさせるためには、ラップやジップ付き保存袋を使った小分け冷凍がよりおすすめです。

解凍は冷蔵庫でゆっくり戻す方法が安全かつ味も落ちにくく、焼き調理も失敗しにくくなります。

冷凍保存の目安は1ヶ月以内がベストで、それを超えると風味の劣化が感じられる場合があります。

解凍後は調理法を工夫することで、冷凍前と変わらぬおいしさが楽しめます。

冷凍保存・解凍・調理の3ステップをしっかり押さえて、いつでもおいしいソーセージを楽しんでみてください。

|

|

コメント